A favor de la teoría

Pocos días atrás, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia del Dr. José Luis García Barrientos sobre su especialidad: la teoría del teatro. Más precisamente, como el título ¿Para qué sirve la teoría del teatro? ya anticipaba, la conferencia iba a pivotar en torno a la utilidad de hacer teoría del texto dramático. Ahora, a conveniencia, vamos a amputarle a la frase la porción final, la que especifica el objeto de estudio, y ocuparnos, una vez más, de la desesperante cuestión de la teoría literaria en general: ¿para qué sirve la teoría de la literatura? García Barrientos, al tiempo que se autoproclamaba “obsesivo” y “apasionado” de la teoría, rompió el hielo dando a la pregunta una respuesta que por sencilla no menos estimulante.

Situémonos un momento en la materialidad de, por ejemplo, una construcción, un edificio. Supongamos que el edificio no es cualquiera, sino alguno que ha permanecido suficientes años en pie, ha sido por suficiente tiempo objeto de interés y admiración, hasta que un día consiguió el privilegio de la protección patrimonial. Como no faltan ejemplos riquísimos en Barcelona, no hay que pedirle tanto a la imaginación. Sucede, entonces, que cada cierto tiempo, la cosa en sí, las partes grandes y pequeñas que conforman la arquitectónica, y que reunidas, estrictamente determinadas por sus posiciones en el espacio, y por las relaciones que esas posiciones en el espacio suscitan, necesitan ser revisadas, revaloradas, refuncionalizadas, recuperadas, para procurar que el edificio, la obra, siga sosteniéndose de pie, siga albergando la vida humana sin riesgos, y siga funcionando como artefacto de valor cultural. Este procedimiento, es sabido, tradicionalmente se llama restauración.

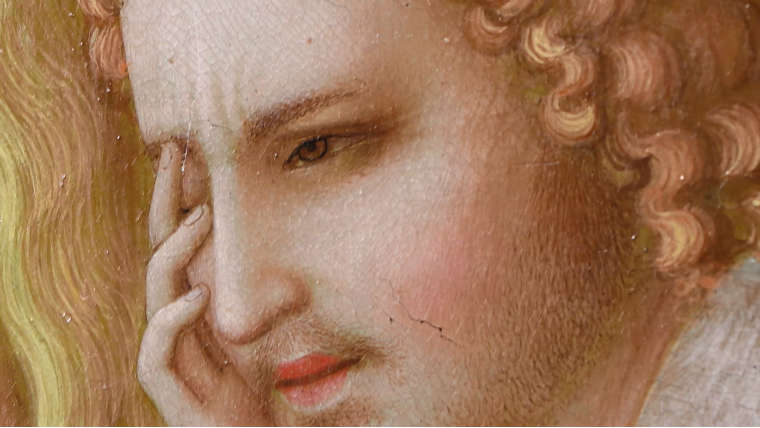

Algo parecido ocurre con las obras del arte pictórico. Cada cierto tiempo, es preciso que una persona experta y meticulosa observe con microscopio la superficie del lienzo, recomponga milimétricamente sus formas y colores. Se aleje, vea el todo, compruebe la luz, se acerque, corrija el detalle, añada algo perdido, retire restos de suciedad, o, simplemente, repare las marcas del tiempo, de manera tal que el espectador pueda encontrarse con el objeto sin la confusa mediación que los años, incluso los siglos, han impreso en la superficie. Pensemos en el maravilloso ejemplo reciente de la restauración de la famosa Anunciación de Fra Angélico llevada a cabo por el Museo del Prado. El proceso, que ha sido hermosamente documentado, nos impulsa a revisar la temporalidad, la cronología, la perdurabilidad de ciertos objetos estéticos a través de muchos paradigmas. El trabajo impecable de los profesionales de la restauración le devolvió a la pintura su vitalidad; algo de aquello por lo cual ha resistido el paso del tiempo. Solo que ahora estar de pie ante la Anunciación ya no exige fe; la contemplación no deviene ejercicio místico, pero de esto se trata justamente, porque si el valor de La Anunciación radicara exclusivamente en la función para la que fue creada allá por el Quattrocento, ningún sentido tendría invertir energías en su puesta en valor. De alguna manera, la distancia crítica que impone el tiempo le escamotea a la pieza el sentido original, la tarea moralizante, la didáctica del credo, para fomentar que se convierta en otro tipo de objeto, uno que trasciende la función delimitada por su creador y su contexto, para ponerse a disposición de otros ojos, otras semblanzas, otras interpretaciones, otras circunstancias. La restauración permite al espectador volver a interpelar a una obra. No solo por lo que fue, sino por lo que es aquí-ahora.

Nadie, o casi nadie, negarían la necesidad del patrimonio material de nuestras civilizaciones de ser restaurado para su conservación y actualización como garantía de permanencia en el sistema cultural que lo acoge en tanto exponente del hacer humano. Sucede, pues, insistía García Barrientos, que hay un patrimonio inmaterial, que de igual modo precisa a alguien detrás de unas gafas revisando sus cimientos, sus elementos estructurales y constructivos. Y no es la realidad material del libro (la hoja, la tinta, la costura del lomo, los desfases de las traducciones, los descuidos editoriales) de la que interesa hablar, sino de una actualización y revaloración de las obras literarias en sus dimensiones simbólicas e imaginarias. O sea, aquellas que ponen la escritura en vínculo directo con un contexto de interpretación, que puede desplazar y, por tanto, transformar, en cierta medida, la situación de las partes en relación con las partes y con el todo. El sentido es un efecto de la estructura, más precisamente de lo que el estructuralismo francés llamó «topología», así, un restaurador teórico no irá a la superficie a poner la atención, sino a las operaciones profundas que articulan esa estructura.

La estructura que sostiene al edificio literario es, antes que nada, el lenguaje. O, más precisamente, el despliegue de las relaciones primordiales y constitutivas del sistema de la lengua: la selección y combinación de unos elementos convencionales de significado que, como sabemos, en la literatura adquieren un sentido especial y distinto al de la comunicación cotidiana y coloquial. Restaurar el texto es volver a preguntarle qué lo hace literatura frente a todas las otras textualidades que se le asemejan pero, sin embargo, no tienen ese componente que los formalistas rusos llamaron «desautomatizador», propio de la función poética del lenguaje. Las inscripciones significantes, sus interacciones e interrelaciones, constituyen el primer horizonte de interés del restaurador de los imaginarios literarios.

Detalle de La anunciación (1425-1426), de Fra Angélico.

Ahora bien, no podemos olvidar que los principales restauradores de la tradición textual son los escritores. Difícilmente un texto literario de calidad no remita en algún sentido a un texto previo. Recordemos que el narratólogo francés Gerard Genette desarrolló una suerte de tipología de alusiones textuales. Más propiamente, de las maneras de co-presencia de unos textos en otros. Entre ellas, la hipertextualidad como instrumento de reciclaje y restauración tiene para esta reflexión un interés inevitable, en tanto implica una maniobra de actualización no solo del texto anterior (o hipotexto en términos de Genette) sino, si en efecto se trata de un buen trabajo, de la tradición literaria. Clarísimo ejemplo de esto es en nuestra tradición literaria latinoamericana Jorge Luis Borges. Prácticamente en cualquier relato del escritor argentino, los guiños, complicidades, diálogos, etc. con literaturas anteriores se hacen presentes, sin ser condición sinequanon para la comprensión de la fábula, pero fundamentales, en ámbitos más especializados de la lectura, para el entendimiento de la figura borgeana en toda su singularidad y originalidad.

Siguiendo con Borges, pensemos un momento en «El sur», uno de sus más reconocidos cuentos y, según él mismo, el mejor. «El sur» recurre sutilmente a artificios estilísticos y estéticos que, conjugados, resultan en un grandísimo exponente literario, y, valoración aparte, en un artefacto artístico novedoso. Y eso que ni por asomo es esta una de las realizaciones borgeanas más complejas. Quizás sea justamente este detalle, el de lo aparentemente simple, lo que permite al lector atento fácilmente distinguir las huellas de la reapropiación y el reciclaje de unos materiales literarios disponibles en la tradición: la posibilidad de una interpretación fantástica de los hechos, la remisión directa a las Mil y una noches, la remisión indirecta a la poética orillera de Evaristo Carriego, la estetización de hechos autobiográficos, la presencia indiscutible de la dicotomía sarmientina «civilización y barbarie», la ficcionalización martínfierrista de la pampa argentina, la irrenunciable predilección borgeana por la tradición anglosajona, el tópico del honor.

Cabe decir que no es lo mismo leer el «Gaucho insufrible» de Roberto Bolaño no habiendo leído «El sur» de Jorge Luis Borges, como incluso no es lo mismo leer «El sur» de Jorge Luis Borges no habiendo leído Martín Fierrode José Hernández. No se trata de la pérdida de cuestiones excluyentes que comprometan la calidad literaria de una escritura, todo lo contrario, se trata de un plus, un valor agregado, que ayuda a comprender el funcionamiento de la tradición literaria, la importancia de un autor o una autora en la Historia de la literatura, la circulación de los textos, paradigmas genéricos, formas y temas, y, fundamentalmente, ayuda a interpretar qué es lo que ha ido ocurriendo en el medio para que lo que hoy admiramos, literariamente hablando, tenga algún aspecto revelador, transformador, modulador, renovador que ha podido sostenerse por sí mismo.

Lo que viene a hacer la teoría pareciera que es autorizarnos a releer y hallar novedad en textos literarios, no para historizar la literatura, sino para volver a considerar su interés y su valor como documento de cultura. Es justamente lo que nos permite hacer un comentario aquí de un relato de 1953 sin tener que resignar la pertinencia. No se trata, pues, de conservar reliquias como testimonios de época para la contemplación pasiva, sino de ofrecer a las obras artístico-literarias la posibilidad de devenir hoy discurso sobre la condición humana, gracias a la recontextualización de sus estructuras de sentido, gracias al nuevo punto de vista.

Como al ir al oculista, en la teoría se trata de superponer perspectivas a un cúmulo experiencial, constitutivo de todo lector, como si hablásemos de cristales graduados, hasta conseguir que la mirada se proyecte nítida y precisa. Esta metáfora instrumental no hace más que poner sobre la mesa que, a lo largo de la vida, la visión humana cambia y aparece una especie de ortopedia para subsanar la cuestión, para ajustar la visión al paso que se transforma. La teoría, así, va poco a poco dotándonos de esa ortopedia intelectual que sirve tanto para releer y restaurar la producción literaria, como para aumentar la nitidez crítica de nuestras interpretaciones inmediatas de la realidad.

Julia Livellara

Profesora de UNIBA